大学生新闻网,大学生新闻发布平台

法护种业“芯”动力,知产赋能新篇章

种子是农业的“芯片”,植物新品种权则是保护这颗“芯片”的核心知识产权。如何盘活这一无形资产,破解种业企业,尤其是中小型科技企业面临的“融资难、融资贵”瓶颈,成为推动种业振兴和农业现代化的关键命题。植物新品种权质押融资作为一种创新金融模式,虽在政策层面得到鼓励,但在实践中仍面临准入严苛(客体认定难)、效度失准(评估规范缺)、责任失衡(风险分担难)三大核心困境,亟待探索优化路径。

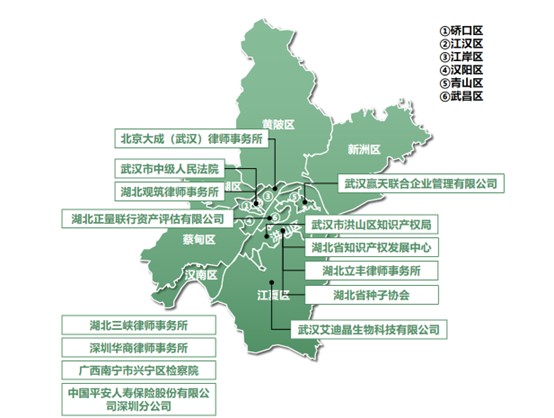

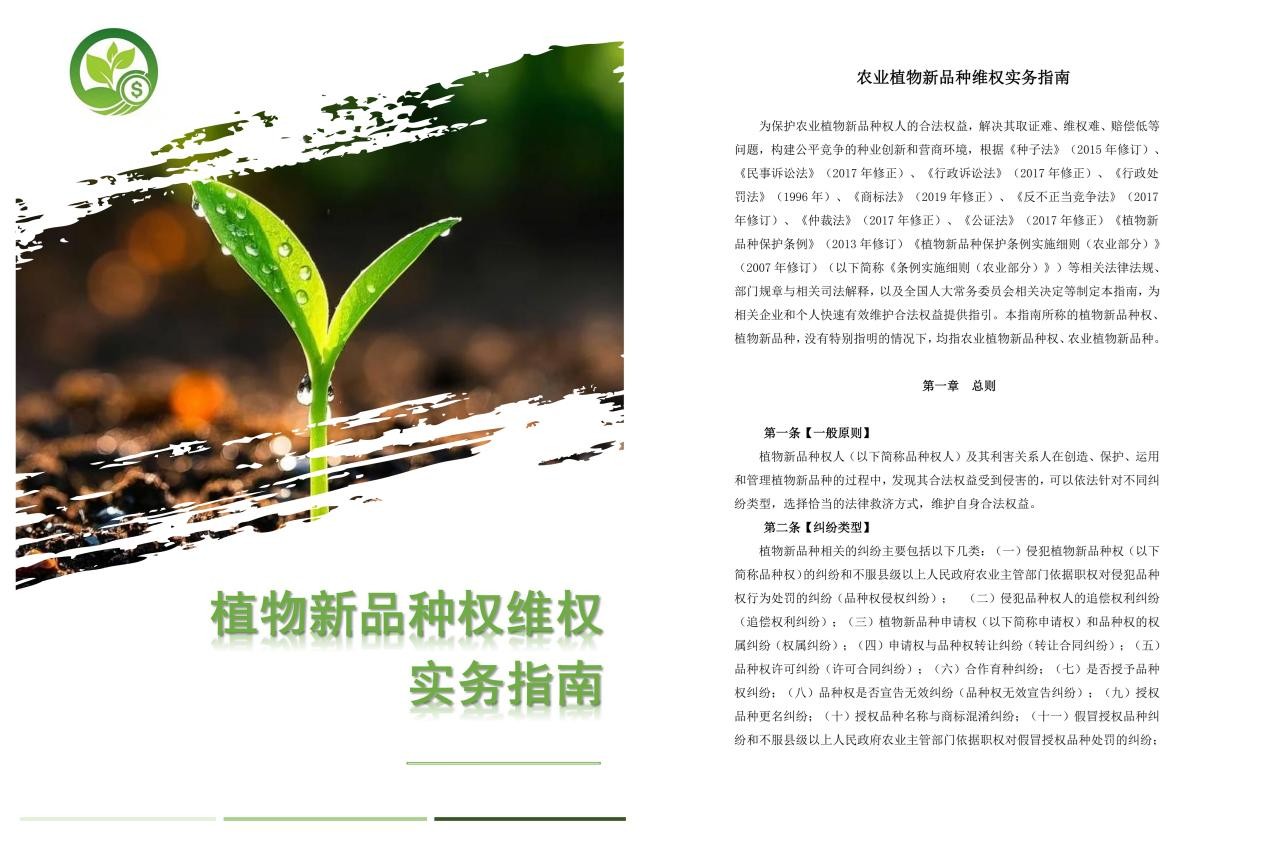

为深入探究植物新品种权质押融资的现实痛点与优化可能,中南财经政法大学法学院“小种子大力量”社会实践团队于2025年暑期奔赴多地,通过线上与线下相结合的方式开展了一场聚焦“知产赋能种业”的深度调研。团队深入政府机关、市场主体、司法机构与律所等多重主体,力求获取多维视角的一手资料。

图一 “小种子大力量”团队实地调研足迹图

调研纪实:实地调研探索优化路径

为激活种业创新活力,破解植物新品种权质押融资难题,团队聚焦“政府—企业—金融—专业机构”全链条,通过实地走访与深度交流,系统梳理堵点、探寻优化路径。

团队先后走访武汉市中级人民法院、湖北立丰律师事务所等单位,从司法与实务视角探究植物新品种权质押融资的法律支撑短板。交流中发现,当前品种权质押登记流程不规范、侵权责任界定模糊等法律条款空白,已成为制约金融机构与企业开展业务的核心障碍。例如,质押登记效力认定不明确可能导致权利归属争议,而侵权赔偿标准缺失则加剧了金融机构的风险顾虑。法律机构结合实务案例建议,需从立法层面细化质押登记规则、明确侵权责任划分标准,为业务开展筑牢法治基石。

在武汉艾迪晶生物科技有限公司等中小型种业企业,团队深入了解创新成果转化的融资困境。企业反映,现行质押物准入标准过度侧重成熟品种,对具有市场潜力的研发中品种或小众特色品种包容度不足,导致大量创新成果难以快速转化为融资资本。

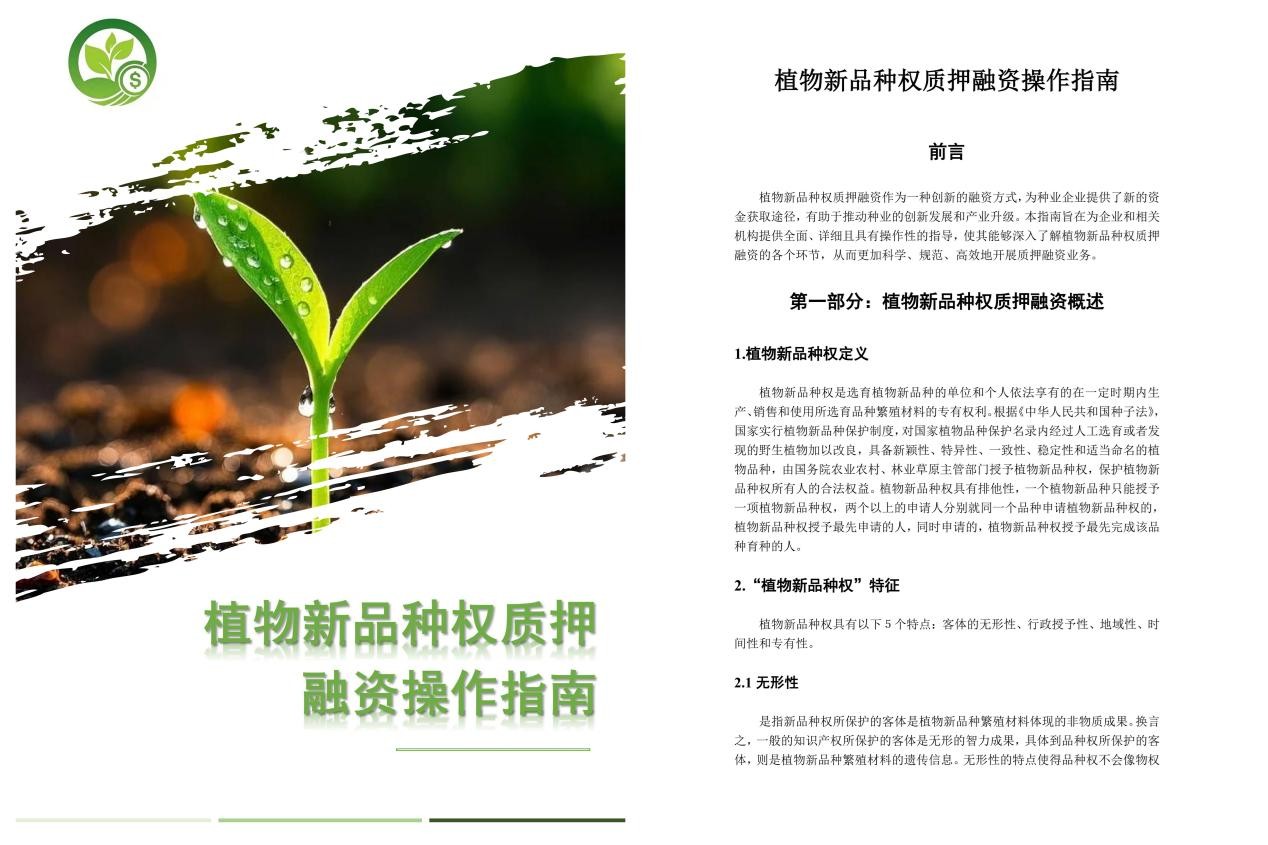

图二 “小种子大力量”团队实地调研(一)

图二 “小种子大力量”团队实地调研(一)

在中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司等保险机构的调研中,团队发现种业企业对保险工具的应用存在普遍顾虑。一方面,品种权侵权风险高、定损难,导致保费居高不下;另一方面,理赔条件严苛、流程复杂,降低了企业投保意愿。保险机构坦言,单纯依靠市场机制难以平衡风险与成本,需通过政府补贴降低企业保费负担,同时优化理赔条款,才能让保险真正成为种业融资的“风险缓冲垫”。

团队成员前往湖北正量联行资产评估有限公司、武汉赢天联合管理有限公司等评估机构调研后,法学品种权价值评估是质押融资的关键堵点。当前行业普遍缺乏“农学+金融+法律”复合型人才,评估报告往往因专业性不足难以获得银行认可;更重要的是,全国范围内尚未形成统一的品种权价值评估标准,不同机构对同一品种的评估结果差异可达数倍,严重影响金融机构决策效率。

在武汉市洪山区知识产权局、湖北省知识产权发展中心等政府部门,团队重点探讨了《武汉市知识产权质押融资试点方案》的实施难点。尽管地方已出台专项政策,但实际推进中仍面临多重阻碍:出质登记流程繁琐、审批周期长,降低了企业积极性;而银行因品种权稳定性差、评估标准缺失,对试点业务持观望态度,导致政策红利难以充分释放。政府部门表示,将在优化登记流程、推动评估标准区域统一等方面持续发力,同时加强银企对接,引导金融机构加大对种业创新的支持力度。

图三 “小种子大力量”团队实地调研(二)

成果展示:从理论到实践的突破

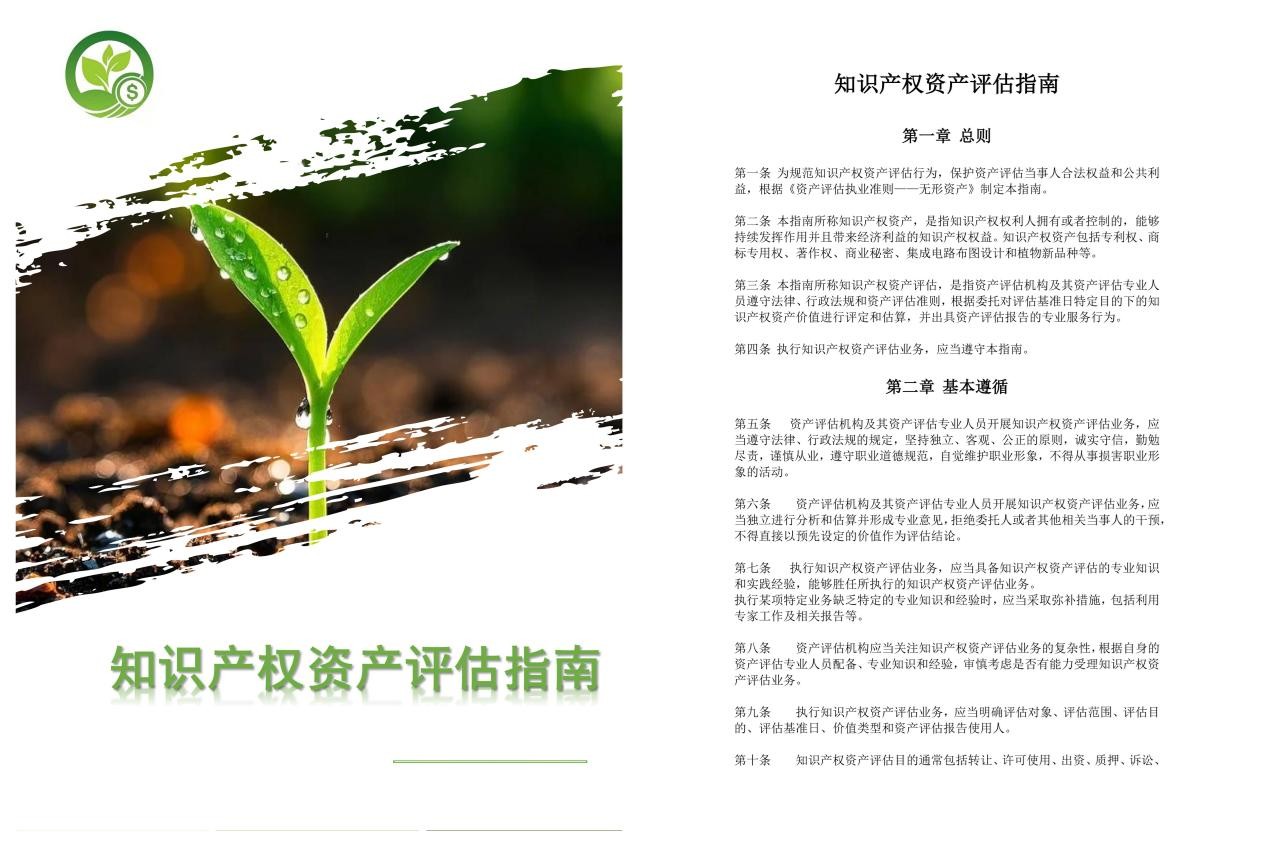

经过与多方主体的访谈调研,团队结合现行法律法规、学术期刊以及网络资料共同整理完成《知识产权资产评估指南》、《植物新品种权质押融资法律法规梳理》、《植物新品种权侵权维权手册》、《植物新品种权维权实务指南》以及《植物新品种权质押融资操作指南》。

图四 “小种子大力量”团队成果展示

结语

“小种子大力量”团队以知识产权视角,深入中国种业融资最前沿。在种业振兴的时代浪潮中,青年主动肩负起推动农业现代化的使命担当,立足知识产权领域,助力破解种业企业融资困境,为激活农业无形资产价值贡献智慧。始终紧跟国家战略导向,将个人成长融入种业振兴大局,以实际行动诠释新时代青年的责任与担当,在服务农业高质量发展的征程中书写青春答卷。

为深入探究植物新品种权质押融资的现实痛点与优化可能,中南财经政法大学法学院“小种子大力量”社会实践团队于2025年暑期奔赴多地,通过线上与线下相结合的方式开展了一场聚焦“知产赋能种业”的深度调研。团队深入政府机关、市场主体、司法机构与律所等多重主体,力求获取多维视角的一手资料。

图一 “小种子大力量”团队实地调研足迹图

调研纪实:实地调研探索优化路径

为激活种业创新活力,破解植物新品种权质押融资难题,团队聚焦“政府—企业—金融—专业机构”全链条,通过实地走访与深度交流,系统梳理堵点、探寻优化路径。

团队先后走访武汉市中级人民法院、湖北立丰律师事务所等单位,从司法与实务视角探究植物新品种权质押融资的法律支撑短板。交流中发现,当前品种权质押登记流程不规范、侵权责任界定模糊等法律条款空白,已成为制约金融机构与企业开展业务的核心障碍。例如,质押登记效力认定不明确可能导致权利归属争议,而侵权赔偿标准缺失则加剧了金融机构的风险顾虑。法律机构结合实务案例建议,需从立法层面细化质押登记规则、明确侵权责任划分标准,为业务开展筑牢法治基石。

在武汉艾迪晶生物科技有限公司等中小型种业企业,团队深入了解创新成果转化的融资困境。企业反映,现行质押物准入标准过度侧重成熟品种,对具有市场潜力的研发中品种或小众特色品种包容度不足,导致大量创新成果难以快速转化为融资资本。

图二 “小种子大力量”团队实地调研(一)

图二 “小种子大力量”团队实地调研(一)在中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司等保险机构的调研中,团队发现种业企业对保险工具的应用存在普遍顾虑。一方面,品种权侵权风险高、定损难,导致保费居高不下;另一方面,理赔条件严苛、流程复杂,降低了企业投保意愿。保险机构坦言,单纯依靠市场机制难以平衡风险与成本,需通过政府补贴降低企业保费负担,同时优化理赔条款,才能让保险真正成为种业融资的“风险缓冲垫”。

团队成员前往湖北正量联行资产评估有限公司、武汉赢天联合管理有限公司等评估机构调研后,法学品种权价值评估是质押融资的关键堵点。当前行业普遍缺乏“农学+金融+法律”复合型人才,评估报告往往因专业性不足难以获得银行认可;更重要的是,全国范围内尚未形成统一的品种权价值评估标准,不同机构对同一品种的评估结果差异可达数倍,严重影响金融机构决策效率。

在武汉市洪山区知识产权局、湖北省知识产权发展中心等政府部门,团队重点探讨了《武汉市知识产权质押融资试点方案》的实施难点。尽管地方已出台专项政策,但实际推进中仍面临多重阻碍:出质登记流程繁琐、审批周期长,降低了企业积极性;而银行因品种权稳定性差、评估标准缺失,对试点业务持观望态度,导致政策红利难以充分释放。政府部门表示,将在优化登记流程、推动评估标准区域统一等方面持续发力,同时加强银企对接,引导金融机构加大对种业创新的支持力度。

图三 “小种子大力量”团队实地调研(二)

成果展示:从理论到实践的突破

经过与多方主体的访谈调研,团队结合现行法律法规、学术期刊以及网络资料共同整理完成《知识产权资产评估指南》、《植物新品种权质押融资法律法规梳理》、《植物新品种权侵权维权手册》、《植物新品种权维权实务指南》以及《植物新品种权质押融资操作指南》。

图四 “小种子大力量”团队成果展示

结语

“小种子大力量”团队以知识产权视角,深入中国种业融资最前沿。在种业振兴的时代浪潮中,青年主动肩负起推动农业现代化的使命担当,立足知识产权领域,助力破解种业企业融资困境,为激活农业无形资产价值贡献智慧。始终紧跟国家战略导向,将个人成长融入种业振兴大局,以实际行动诠释新时代青年的责任与担当,在服务农业高质量发展的征程中书写青春答卷。

- 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2025-08-15 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

三下乡推荐

- 【三下乡社会实践立项】“河流卫士”团队开展实践前期调研活动

- 08-18 关注:0

- 千年遗韵,匠铸新生——淮师学子指尖拓印续文脉

- 08-18 关注:1

- 薯藤蕴绿生金穗,产业循道富乡邻 ——徐薯薯业以绿色发展践行乡村振兴战略纪实

- “红韵铸魂,绿脉兴乡”团队是由徐州工程学院土木工程学院团委领导的、土木工程学院学生组成的暑期社会实践团队。我们团队致力于绿色产

- 08-18 关注:0

- 淮师学子三下乡:筑梦乡居志愿队,用行动绘就乡野绿色画卷

- 夏日乡野间,志愿红与绿意交相辉映。2025年7月12日至17日,亳州市利辛县和谐社区“筑梦乡居志愿队”的环保实践活动,为社区带来看得见

- 08-18 关注:0

- 赓续红色血脉·凝聚强军力量 —“青春有我” 实践团红色传承与国防教育专项活动纪实

- 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,响应“学习思想见行动,奋进新征程凝心聚力”的号召,2025年7月,兰州理工大学“青

- 08-18 关注:0

三下乡热点