大学生新闻网,大学生新闻发布平台

暑期三下乡—  传媒与外国语学院 当AI梦想照进革命老屋的斑驳土墙

暑期三下乡— 传媒与外国语学院 当AI梦想照进革命老屋的斑驳土墙

小标题1:追寻足迹:窑洞深处的不灭星火

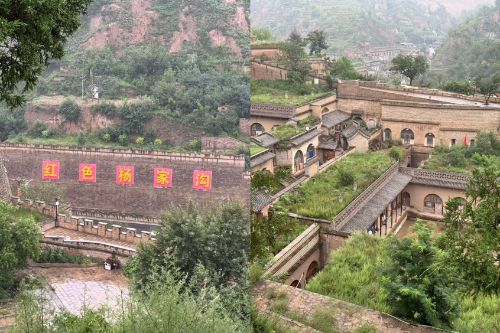

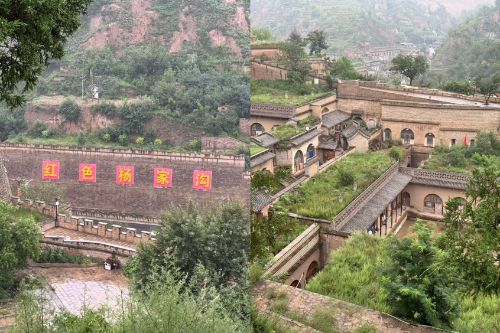

七月炽热的阳光,泼洒在陕北杨家沟起伏的梁峁沟壑间,仿佛为这片饱经沧桑的土地镀上了一层金色的光辉。一支名为“时光剪影,乡暖留痕”的青年志愿队,怀揣着敬意与探索的热情,踏入了这片铭刻着共和国壮阔史诗的土地——杨家沟革命纪念馆。2025年7月19日,他们的脚步,在这里与历史深情相拥。

当志愿者们进入展馆时,历史的厚重感扑面而来:毛泽东同志旧居中,那张见证过无数不眠之夜的朴素书桌静默无言;毛泽东旧居位于这黄土窑洞,简朴粗粝,却是扭转乾坤的“最小司令部”。临窗斑驳书桌上,油灯、砚台、毛笔犹存,在此起草《目前形势和我们的任务》,发出“曙光就在前面”的宣言;墙上军事地图密布标记,运筹帷幄间指挥三路大军决胜中原。土炕木箱,陈设至简,映照“胸中自有雄兵百万”的伟岸气魄。一孔窑洞,承载星火燎原的信念,见证新中国破晓的曙光。讲解员娓娓道来“十二月会议”的紧张氛围和“曙光就在前面”的著名论断诞生于此的历史瞬间,队员们频频点头,捕捉着历史的痕迹与此刻的感悟。周恩来同志故居内,一盏煤油灯仿佛仍在摇曳着往昔运筹帷幄的微光。年轻的队员们屏息凝神,指尖抚过斑驳的土墙,伟人足迹的温度穿透岁月,直抵心间。

小标题2:当科技魔法遇见山间童梦

带着从历史深处汲取的震撼力量与温暖感动,志愿队将镜头和热情转向了这片土地的今天——热情淳朴的杨家沟乡亲。一方铺着红布的简易背景前,快门轻响,定格下老人沟壑纵横却慈祥的笑脸,妇女们爽朗明快的劳作身影。最动人的一幕,毫无保留地献给了村里的孩子们。

“长大后想做什么呀?”志愿者蹲下身,目光温柔地平视着孩子们清澈的眼睛。

“当消防员!”“当羽毛球运动员!”“造火箭!”童音清脆,带着泥土的芬芳和未经雕琢的纯真,梦想在黄土高原湛蓝的天空下肆意飞扬,如同山涧奔涌的清泉。

此刻,科技的魔法悄然点亮了这份纯真。队员们亮出“梦想画匣”——小巧的AI图像生成设备。AI如神笔马良般,将陕北窑洞变为羽毛球训练场,将稚嫩的孩子变为消防员模样。现实中的笑脸与充满无限可能的未来图景,在生成的画面上奇妙地交融在一起。科技的光芒,第一次如此生动地照进了孩子们的梦想世界。

小标题3:光影定格,温暖在掌心流转

夕阳为杨家沟的窑洞和山梁镀上温暖的金边,活动也接近尾声。这份融合了现实记录与科技创想的珍贵心意,被赋予了更踏实的温度。志愿队员们将精心拍摄的传统合影和充满未来感的AI“梦想照”逐一冲洗出来,并用简易相框装裱好。他们郑重地递到每一位乡亲手中。

影像无声,却有力地串联起昨日窑洞里的运筹帷幄与今日村落里的袅袅炊烟,更用科技之翼,温柔地托举起山野孩童心中那粒名为梦想的种子,指向辽阔的远方。当“时光剪影,乡暖留痕”志愿队挥手告别杨家沟,回望这片浸润着红色基因的热土,他们深知,这一刻的光影与感动,已深深镌刻——镌刻于纪念馆砖石窗棂的历史印记里,镌刻于村民掌心紧握的温暖相片中,更镌刻在青年一代与红色热土血脉相连、同频共振的青春记忆里。科技的温度,人文的暖意,在杨家沟这片古老而充满希望的土地上,交织成乡村振兴路上最动人、也最富时代气息的风景线。

小标题1:追寻足迹:窑洞深处的不灭星火

七月炽热的阳光,泼洒在陕北杨家沟起伏的梁峁沟壑间,仿佛为这片饱经沧桑的土地镀上了一层金色的光辉。一支名为“时光剪影,乡暖留痕”的青年志愿队,怀揣着敬意与探索的热情,踏入了这片铭刻着共和国壮阔史诗的土地——杨家沟革命纪念馆。2025年7月19日,他们的脚步,在这里与历史深情相拥。

当志愿者们进入展馆时,历史的厚重感扑面而来:毛泽东同志旧居中,那张见证过无数不眠之夜的朴素书桌静默无言;毛泽东旧居位于这黄土窑洞,简朴粗粝,却是扭转乾坤的“最小司令部”。临窗斑驳书桌上,油灯、砚台、毛笔犹存,在此起草《目前形势和我们的任务》,发出“曙光就在前面”的宣言;墙上军事地图密布标记,运筹帷幄间指挥三路大军决胜中原。土炕木箱,陈设至简,映照“胸中自有雄兵百万”的伟岸气魄。一孔窑洞,承载星火燎原的信念,见证新中国破晓的曙光。讲解员娓娓道来“十二月会议”的紧张氛围和“曙光就在前面”的著名论断诞生于此的历史瞬间,队员们频频点头,捕捉着历史的痕迹与此刻的感悟。周恩来同志故居内,一盏煤油灯仿佛仍在摇曳着往昔运筹帷幄的微光。年轻的队员们屏息凝神,指尖抚过斑驳的土墙,伟人足迹的温度穿透岁月,直抵心间。

小标题2:当科技魔法遇见山间童梦

带着从历史深处汲取的震撼力量与温暖感动,志愿队将镜头和热情转向了这片土地的今天——热情淳朴的杨家沟乡亲。一方铺着红布的简易背景前,快门轻响,定格下老人沟壑纵横却慈祥的笑脸,妇女们爽朗明快的劳作身影。最动人的一幕,毫无保留地献给了村里的孩子们。

“长大后想做什么呀?”志愿者蹲下身,目光温柔地平视着孩子们清澈的眼睛。

“当消防员!”“当羽毛球运动员!”“造火箭!”童音清脆,带着泥土的芬芳和未经雕琢的纯真,梦想在黄土高原湛蓝的天空下肆意飞扬,如同山涧奔涌的清泉。

此刻,科技的魔法悄然点亮了这份纯真。队员们亮出“梦想画匣”——小巧的AI图像生成设备。AI如神笔马良般,将陕北窑洞变为羽毛球训练场,将稚嫩的孩子变为消防员模样。现实中的笑脸与充满无限可能的未来图景,在生成的画面上奇妙地交融在一起。科技的光芒,第一次如此生动地照进了孩子们的梦想世界。

小标题3:光影定格,温暖在掌心流转

夕阳为杨家沟的窑洞和山梁镀上温暖的金边,活动也接近尾声。这份融合了现实记录与科技创想的珍贵心意,被赋予了更踏实的温度。志愿队员们将精心拍摄的传统合影和充满未来感的AI“梦想照”逐一冲洗出来,并用简易相框装裱好。他们郑重地递到每一位乡亲手中。

影像无声,却有力地串联起昨日窑洞里的运筹帷幄与今日村落里的袅袅炊烟,更用科技之翼,温柔地托举起山野孩童心中那粒名为梦想的种子,指向辽阔的远方。当“时光剪影,乡暖留痕”志愿队挥手告别杨家沟,回望这片浸润着红色基因的热土,他们深知,这一刻的光影与感动,已深深镌刻——镌刻于纪念馆砖石窗棂的历史印记里,镌刻于村民掌心紧握的温暖相片中,更镌刻在青年一代与红色热土血脉相连、同频共振的青春记忆里。科技的温度,人文的暖意,在杨家沟这片古老而充满希望的土地上,交织成乡村振兴路上最动人、也最富时代气息的风景线。

- 来源:西安交通大学城市学院

- 发布时间:2025-08-20 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

三下乡推荐

- 青农学子踏遍齐鲁大地 用青春书写环保答卷

- 08-20 关注:0

- 烟火气里的夏日暖时光

- 08-20 关注:0

- 西安交通大学城市学院实践团米脂之行:以青春笔触绘乡村新篇

- 乡村剪影

- 08-20 关注:0

- 扎根乡土沃土 定格岁月温情 传承奉献薪火 激扬青春力量 标题1:红绸揭新章,快门暖桑榆

- 乡村剪影

- 08-20 关注:0

- 暑期三下乡—  传媒与外国语学院 当AI梦想照进革命老屋的斑驳土墙

- 乡村剪影

- 08-20 关注:0

三下乡热点