南京农业大学实践团六合行:探非遗美食 寻红色记忆

南京农业大学实践团六合行:探非遗美食 寻红色记忆

导语:

7月11日至13日,南京农业大学食品科技学院“食探六合,寻红忆文韵”实践团走进南京市六合区,先后深入龙袍镇程二生态农庄与竹镇抗日民主政府纪念馆,开展为期三天的非遗美食文化学习与红色历史探寻实践活动。团队以“挖掘地方文化底蕴,助力文化振兴”为目标,在舌尖风味与革命岁月的交织中,触摸六合区“非遗传承”与“红色基因”的双重文化脉络。

指尖非遗:一笼汤包里的文化密码

7月11日上午,实践团来到六合区龙袍镇程二生态农庄,与传承龙袍蟹黄汤包技艺的程斌师傅学习交流,通过面对面讲解的形式,做到在前期网络资料查找的基础上,进一步了解其制作过程和近年来的发展情况,对非遗技艺的传承不仅是文化延续,更能成为带动乡村振兴的经济纽带。

在交流过程中,程斌师傅表示,在制作过程中,原料的选择至关重要。龙袍蟹黄汤包的制作选用的是本地的长江大闸蟹和黑猪肉,不仅能保证蟹、黑猪肉的品质有保障,更重要的是直接或间接带动当地养殖业、餐饮业、旅游业的发展,为当地人提供就业岗位,增加收入,带动行业向阳发展、家乡向上发展。同时,龙袍蟹黄汤包具备不额外加糖、不做预制的特点,也与当今主流的健康饮食观点相契合,大大促进其进一步的推广和发展,未来发展态势良好。

图为实践团成员与程斌师傅交流时合影。王莹 供图。

在与程斌师傅交流的最后,他告诫实践团的各位成员,无论在什么时候、做什么事,都要听党话、跟党走,不仅要提前对未来进行目标规划,还要对未来的各种不确定性保持开朗乐观的心态,去学去干,在实干中进步,在锻炼中成长,在科技发展中紧跟潮流。

红色足迹:纪念馆里的精神传承

7月13日,实践团成员来到六合区竹镇抗日民主政府旧址纪念馆。推开厚重的木门,墙上“竹镇抗日民主政府”七个苍劲有力的大字瞬间将众人拉回烽火岁月。据了解,该旧址纪念馆占地面积5000平方米,建筑面积1000平方米,原貌为坐东朝西老式砖木结构四合院,共四进58间,共陈列7大部分2万多字和50余幅珍贵历史资料和图片。

1942年,竹镇成立了南京地区第一个抗日民主政府,这里成为新四军在淮南抗日根据地的重要据点,无数先辈在这里抛头颅、洒热血。览馆除介绍竹镇人民在共产党、新四军领导下英勇抗击日寇的事迹外,还陈列了抗战期间新四军使用过的手枪、望远镜、军用水壶、电话机等物品。

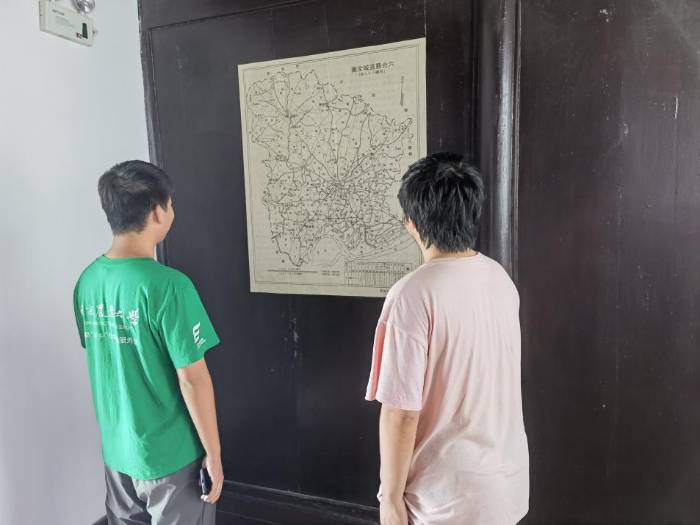

图为实践团成员参观旧址。王莹 供图

现场展厅通过多媒体影像等形式,生动地展现了在竹镇市抗日民主政府建立后,广泛发动群众,团结各方力量,开展武装斗争的鲜活图景。玻璃柜中静静陈列着一把把锈迹斑斑的步枪、一封封内容感人的家书、一处处历史场景的深度还原,构成馆内独特的纪念形式和内涵,将课本里的舍生忘死,在这些实物和文字里变得具体化。同从墙上的讲解文字和照片中,不难了解到当时战斗和生存条件的艰苦,战士们穿着单衣度过寒冬。

图为实践团成员在纪念馆前合影。王莹 供图

此次实践中,团队既触摸到非遗美食的温度,也感受到红色历史的厚重。硝烟虽散,但精神永存,接下来,实践团将整理收集的资料,通过校园宣讲、线上推文等形式,持续传播六合区的文化故事,让更多人了解这片土地上的“味”与“魂”,做好做红色基因的传承人,让更多人了解这片土地的历史底蕴与时代活力,为文化振兴注入青春动能。

(通讯员 杨川宇 王莹)

- 作者:大学生新闻网 来源:大学生新闻网

- 发布时间:2025-07-26 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- 陇南礼县行:推普沃乡土,青春促振兴 ——西北师范大学“鹿鸣昭昭

- 07-26 关注:0

- 南京农业大学食品科技学院社会实践团开展家乡非遗美食调研活动

- 07-26 关注:0

- 从实验室到生产线:南京农业大学实践队研学现代食品工艺

- 07-26 关注:0

- 海碳循迹调研团——调研山东省青岛市黄岛区武夷山市场海鲜大厅,

- 07-26 关注:0

- 南京农业大学实践团六合行:探非遗美食 寻红色记忆

- 07-26 关注:0

- 公管学子杭城湿地行!探索湿地如何绘就生态惠民画卷,铺展绿水青山

- 2025年7月15日、16日,浙江工商大学公共管理学院“浙里‘湿’意·共富同行”暑期社会实践团追随总书记步伐,实地调研了杭州西溪国家湿

- 07-26 关注:8

- 曲园学子社会实践:关爱老人,青春同行

- 曲阜师范大学化学与化工学院锌梦未来实践队走进老年公寓,看望老人

- 07-26 关注:4

- 农学院“赤帜领航兴荣邑,青衿聚力富农乡”实践服务团赴荣成市东

- 为学习全国乡村治理示范村的先进经验与创新做法,进一步增强服务“三农”的使命感,7月25日,青岛农业大学农学院“赤帜领航兴荣邑,青

- 07-26 关注:4