大学生新闻网,大学生新闻发布平台

非遗薪火 陇原印记|兰州交通大学“寻找最美陇原笑脸”暑期社会实践团寻访会宁最美非遗故事——实践总结篇

会宁,这座坐落于甘肃中部的历史文化名城,自古便是连接中原与西域的交通枢纽,在历史长河中始终扮演着文化传承与交融的重要角色。作为多民族文化交融的关键节点,这里孕育了剪纸、秦腔、皮影戏、刺绣等绚丽多彩的非物质文化遗产,这些扎根于陇东大地的民俗技艺,是中华优秀传统文化的生动缩影,见证着地域文化的传承与变迁。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于文化自信的重要指示精神,传承中华优秀传统文化,挖掘会宁非遗的历史底蕴与当代价值,展现青年学子守护文化根脉的使命担当,7月19日至25日,兰州交通大学“寻找最美陇原笑脸”暑期社会实践团深入会宁县开展实践研学活动。

探访剪纸艺术感受指尖乾坤

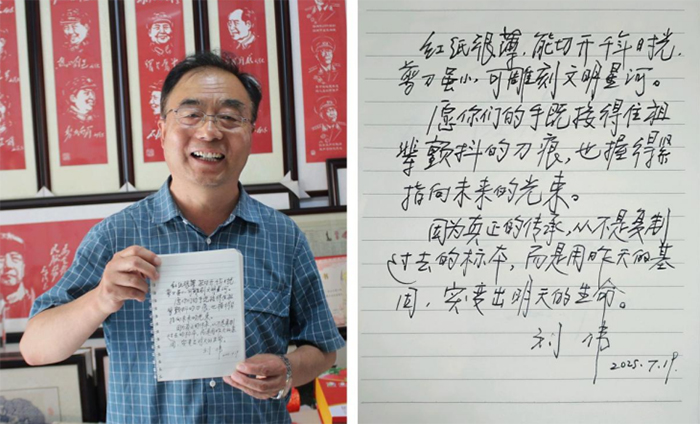

会宁剪纸,作为甘肃省白银市会宁县的传统艺术瑰宝,于2011年成功入选第三批国家级非物质文化遗产名录,成为中华民间文化走向世界的重要文化符号。这项诞生于黄土地的“指尖艺术”,既是寻常百姓节庆期间的装饰载体,更承载着民族的审美意趣与生活智慧。实践团首先来到定西市,对国家级剪纸传承人刘伟先生展开深度访谈,并参观其工作室。推开工作室的门扉,满墙满窗的剪纸作品如红云般扑面而来。刘伟先生的剪纸创作既深植黄河流域与陇原大地的文化根脉,又彰显鲜明的时代特征,尤以人物肖像剪纸见长。他创新性地将“甘肃元素”融入创作,打造“红色剪纸”“彩陶剪纸”“大梦敦煌”“书法剪纸”等系列作品,拓展了剪纸的艺术边界。参观结束后,实践团成员与刘伟先生展开深度访谈,他分享了自己与会宁剪纸的结缘历程,从童年时跟着奶奶、妈妈和姐姐学剪窗花,到如今成为国家级传承人,数十年的坚守让他对剪纸艺术有着深刻的理解。他还现场进行剪纸示范,灵巧的剪刀在纸上翻飞游走,片刻间便勾勒出栩栩如生的图案,让成员们直观感受到传统剪纸艺术的魅力。

随后,实践团走进会宁县非物质文化遗产保护中心,在剪纸传承人的指导下,亲手体验“一剪一刻”的精妙,读懂会宁乡土文化如何为非遗注入灵魂,让非遗成为讲述中国故事、传承红色基因的鲜活载体。国家级非遗项目《会宁剪纸》市级代表性传承人王新胜、郭进英两位老师耐心指导,从握剪技巧到锯齿剪法,成员们在实践中感受民俗文化的深厚底蕴。访谈中,王新胜老师回忆起1986年用小刀刻出两米长卷《十八罗汉斗悟空》的经历,郭进英老师则分享了将剪纸融入数学教学的创新实践,他们的故事让成员们体会到剪纸艺术在生活中的鲜活力量。

实践团还深入会宁县甘沟驿镇与柴家门镇,分别拜访了省级代表性传承人曹秀英与市级代表性传承人曹海仁。在曹秀英老师家中,一幅会宁早期的窗花剪纸静静挂在墙上,《十二生肖》剪纸窗花惟妙惟肖。她12岁跟着母亲学剪窗花,如今78岁高龄仍坚守着这份热爱,利用农闲时间在村里讲课、进校园教孩子们握剪刀。曹海仁老师的传习所里,作品既有对传统农耕文化的礼赞,也有对时代脉搏的把握,她通过快手、微信短视频等平台传播会宁剪纸,还在当地两所小学开设剪纸课,让这门技艺被更多人知晓。这些剪刀下的图案,早已超越装饰本身——它们是会宁人对生活的诗意表达,是祖辈智慧刻在红纸上的密码,更是非遗在当代语境中生生不息的证明。当年轻学员握着剪刀的手逐渐稳健,那些锯齿纹、月牙纹里,便长出了传承的新芽。

走近皮影戏领略光影传奇

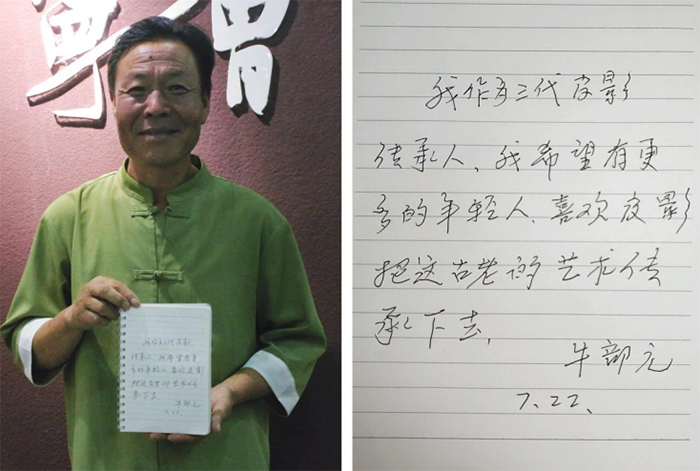

会宁皮影,作为扎根陇原大地的传统民间艺术,以其精湛的雕刻技艺与独特的光影叙事,成为甘肃会宁极具代表性的文化标识。这项以驴皮、牛皮为料,经挑、刮、刻、染等二十余道工序制成的“光影艺术”,在节庆庙会中演绎着民间故事,承载着当地的民俗风情。7月22日,实践团走进会宁县皮影文化艺术馆,与皮影戏传承人牛部元先生展开对话。步入艺术馆,一件件精致的皮影道具在展柜中静静陈列,牛部元先生详细介绍了会宁皮影戏的源流、特点及制作工序。从选皮、制皮到雕刻、上色,每一道工序都凝聚着匠人的心血与智慧。更动人的是会宁皮影中流淌的文化基因,“孝悌忠信礼义廉耻”八大美德都藏在戏里,让皮影戏成为传统文化的“活教材”。

当幕布亮起,牛部元先生带领皮影团带来《大墩梁》表演,将成员们拉回那段波澜壮阔的岁月。表演者们默契配合,影人抬手投足间似有千钧之力,唱腔高亢激昂,红军战士的坚毅、战场的硝烟在光影中徐徐铺展。表演结束后,牛部元先生解读了《大墩梁》背后的历史故事,让成员们在光影中感受历史的回响。访谈中,牛部元先生讲述了家族三代人与皮影的羁绊,从爷爷带着一箱子皮影走村串镇,到如今他与兄弟、徒弟共同扛起传承重任,尽管面临传承人断层等困境,他们仍坚守着这份热爱,积极进校园、进社区开展讲学与演出。这门需要二十余道工序的技艺,从来不是博物馆里的标本,而是能在光影中讲述新故事的“活态传承”——就像那盏照亮幕布的灯,只要有人添油,便永远不会熄灭。

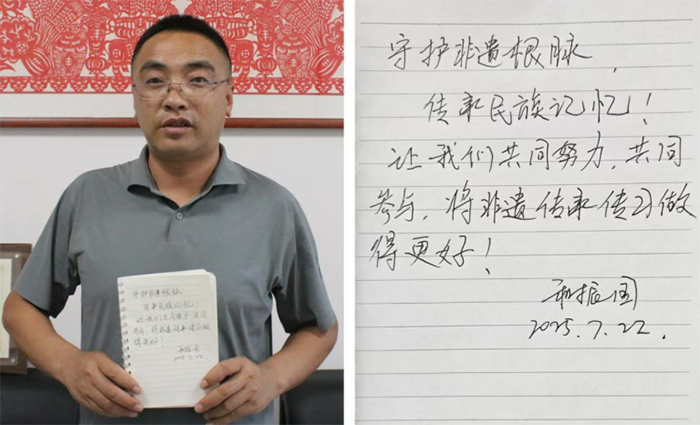

陇原守艺传薪火青春笑脸承匠心

在城市的文化脉络中,文化馆犹如一座贯通古今的文化桥梁,既承载着历史的厚重记忆,又孕育着现代的创新活力。而非物质文化遗产,作为这座桥梁上最璀璨的文化明珠,凝聚着民族的智慧结晶与精神基因。7月22日,实践团专访了会宁县文化馆馆长和振国先生,深入了解当地非遗保护工作。和馆长自2011年投身文化领域,一直专注非遗保护与传承。他介绍,会宁县已建立起涵盖国家、省、市、县四级的非遗保护体系:国家级项目“会宁剪纸”是当地的文化名片;省级项目则包括会宁民歌、皮影戏、曹氏中医正骨、石磨炒面制作技艺等十项,为后续保护打下了坚实基础。保护的核心在于让非遗“活”起来,文化馆为此采取多种方式:比如邀请专家指导会宁民歌创作、整合民间资源搭建展示平台;组织剪纸艺人交流、利用短视频直播推广、推动“剪纸进校园”活动吸引青少年,希望让非遗的种子在年轻一代心中扎根。面对当前部分非遗市场化不足、传承人经济压力大等挑战,未来工作将聚焦两方面:一是深入普查挖掘新项目,二是创新保护方式,加强与新媒体、时尚、文创等领域的合作,探索新形式让非遗真正走进年轻人的日常生活。和馆长深情寄语青年:“守护非遗根脉,传承民族记忆!”他呼吁更多年轻人成为非遗的传承者、传播者和创新者,让这些珍贵的文化遗产在新时代焕发光彩。实践团成员们深受触动,不仅感受到文化传承的使命与温度,更明白了文化的生命力,就蕴藏在一代代人接力的笑容里。

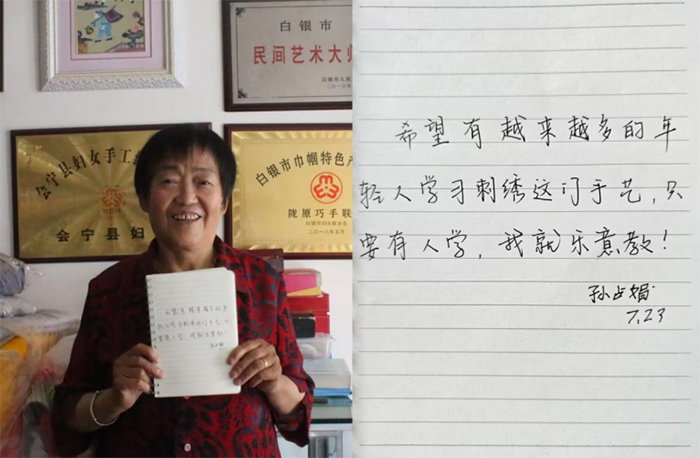

聆听刺绣故事品味丝线情怀

会宁刺绣,作为扎根陇原大地的传统手工艺瑰宝,于2024年底被列入甘肃省非物质文化遗产保护名录,是会宁民俗文化中浓墨重彩的印记。这项以针为骨、以线为魂的“指尖技艺”,深深植根于当地人民的日常生活,一针一线都凝结着会宁人的生活美学与情感寄托。7月23日,实践团走进市级非遗代表性传承人孙占娟老师的工作室,满屋丝线的清香与棉布的温润扑面而来。琳琅满目的绣品中,传统香包绣着“吉祥如意”的纹样,大幅刺绣作品尽显会宁刺绣的质朴底蕴,底色用土红、靛蓝、姜黄等乡土色调铺展,或绣陇原山川,或绣田间劳作场景,每一缕丝线都缠绕着会宁人对生活的热忱。孙占娟老师现场展示了刺绣技艺,银针在红缎上起落如蝶,她边绣边讲解技法,指尖的老茧是三十余年与针线为伴的勋章。

访谈中,孙占娟老师讲述了自己与刺绣跨越半生的缘分,从九岁拿起针线学纳鞋底,到拜师系统学习刺绣技艺,再到创立个人工作室收徒传艺,她的坚守让刺绣艺术得以传承。其徒弟高小翠老师也分享了自己对刺绣的热爱,从蹲在母亲身边看十字绣,到登门拜师学习民间刺绣,穿针引线的时刻成为她最治愈的时光。尽管面临年轻人不愿学、作品难卖等困境,但两位老师仍满怀期盼,希望会宁刺绣的根脉能在年轻一代手中扎得更深。会宁刺绣被列入省级非遗名录的意义,或许正在于此:让每一缕丝线都能连接过去与未来,让“女红”不再只是闺阁技艺,而是能在新时代织就文化自信的经纬。

亲历秦腔演出感悟非遗活力

秦腔,作为中国最古老的戏剧之一,扎根黄土高原,历经千年传承而不衰。它以高亢激昂的唱腔、刚劲有力的表演、浓郁厚重的乡土气息,被誉为“中国戏曲活化石”,是西北大地最鲜活的文化符号。7月25日,实践团在会宁县汉唐街亲历“红色会宁欢悦盛夏”文旅消费月启动仪式暨甘肃安万秦腔艺术剧院惠民演出。在绵绵细雨中,乡亲们冒雨而至,雨伞连成流动的彩云,对秦腔艺术的热情丝毫不减。随着铿锵唱腔刺破雨帘,台下掌声与喝彩声此起彼伏,不少观众通过手机直播分享雨中观戏的独特体验。

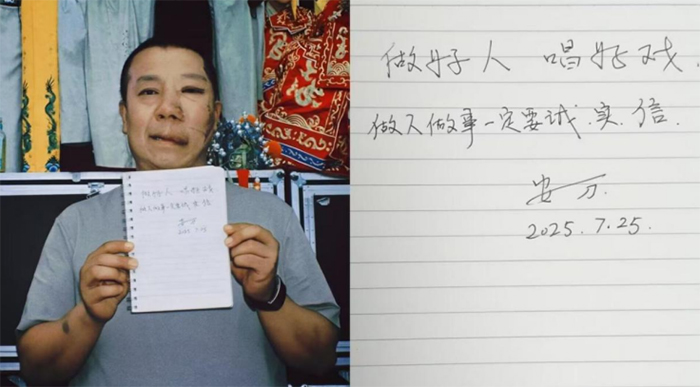

实践团成员在后台访谈了被誉为“西北秦腔王”的国家二级演员安万先生。这位从会宁老君乡走出的艺术家,一生饱经坎坷,9岁时在村里社火中初次登台,便对秦腔产生了深厚热爱。12岁小学毕业后只身前往戏校学戏,后辗转多个剧团演出,2008年拜“西北花脸王”张兰秦先生为师后技艺突飞猛进。他率先入驻“快手”直播讲解秦腔技巧,如今257万粉丝的关注让古老唱腔在直播间焕发新生。2024年组建甘肃安万秦腔艺术剧院后,他招募年轻学员,让传承之路越走越宽。更令人动容的是,安万先生将艺术传承与社会责任相连,通过秦腔演出助力农货销售,让这门古老艺术在乡村振兴中发挥着新的作用。

非遗印记・陇原笑靥会宁记忆里的传承群像

剪纸的纹路里藏着岁月的密码,秦腔的水袖间卷着乡土的情怀,皮影的灯影中晃动着民间的智慧,刺绣的丝线里缠绕着匠心的温度。七天的时光,足以让实践团成员触摸到这些非遗技艺的脉搏——看老一辈艺人将半辈子光阴揉进剪刀、刻刀、针线,看年轻一代用直播、文创、跨界合作让传统技艺跳上时代的舞台,看农货因非遗赋能而增值,看乡村因文化振兴而焕彩。七天的实践旅程中,实践团镜头记录下的每一张笑脸,都串联起非遗传承与乡土振兴的生动图景。刘伟先生捧着剪纸寄语时,阳光勾勒出他鬓角的弧度,笑容里有红纸裁出的岁月沉淀,更有对青年接力的殷殷期盼;安万老师铺开描述“秦腔传承”时,眼角的细纹里盛着板胡弦上的热忱,笑意中藏着带领剧团助农增收的踏实;牛部元先生操控皮影时,专注的神情中透着对光影艺术的执着,笑容里满是将皮影故事讲给更多人听的渴望;孙占娟老师穿梭在丝线间,嘴角的笑意藏着对刺绣技艺的热爱与传承的决心……这些笑脸,在剪纸工作室的窗棂边、秦腔剧场的聚光灯下、乡村巡演的戏台旁次第绽放,共同构成了陇原大地非遗传承最鲜活的表情。

- 来源:兰州交通大学“寻找最美陇原笑脸”暑期社会实践团

- 发布时间:2025-08-07 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

社会实践活动推荐

- 重走烽火路 对话八路魂——外国语学院“武韵铸忠魂 红脉润嵩山”实践队

- 抗日战争胜利80周年之际,华北水利水电大学“武韵铸忠魂红脉润嵩山”实践队于2025年7月5日奔赴登封市豫西抗日根据地,开展红色实践,重

- 08-07 关注:0

- 非遗薪火 陇原印记|兰州交通大学“寻找最美陇原笑脸”暑期社会实践团寻访会宁最美非遗

- 7月19日至25日,兰州交通大学“寻找最美陇原笑脸”暑期社会实践团深入会宁县开展实践研学活动。

- 08-07 关注:5

- 广西师范大学林药双兴调研队|凤山县“青山点金”新路径: 核桃林下种药材,双轨嵌套促

- 08-07 关注:7

- 中南林业科技大学:科技种子扎深根 乡村振兴结硕果

- 08-07 关注:12

- 重庆大学乡音乡韵实践团探访渠县文庙与洛带古镇的建筑密码

- 2025年8月2日,重庆大学“乡音乡韵”实践团循着历史脉络,深入四川省达州市渠县文庙与四川省成都市洛带古镇,对两地标志性传统建筑展开

- 08-07 关注:3

社会实践活动热点