大学生新闻网,大学生新闻发布平台

山大学子深入齐鲁六村解码乡村振兴,党支部领办合作社成共富“金钥匙”

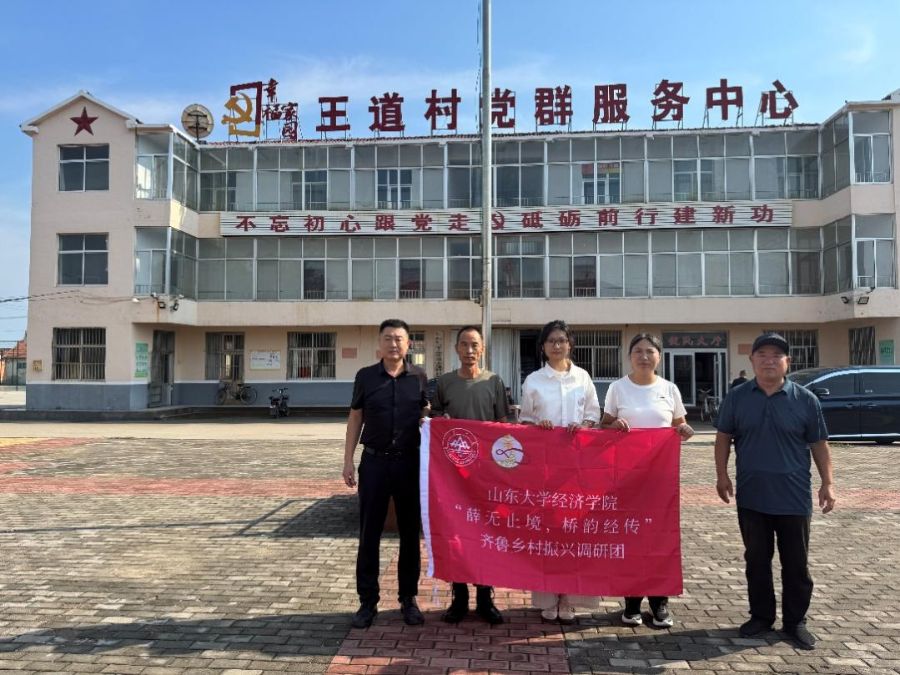

2025年8月中上旬,山东大学经济学院“薛无止境,桥韵经传”齐鲁乡村振兴调研团的8名学子,用脚步丈量田野,以薛暮桥先生的治学精神为指引,分赴东营、枣庄、淄博、滨州、泰安五市,深入六个各具特色的村庄,延续潍坊集体调研的思想,开展了一场为期半月的乡村振兴深度调研实践。团队通过走访村民、对话村书记、实地考察产业,系统探寻党支部领办合作社模式在激活集体经济、带动农民增收中的“齐鲁密码”。

青年智慧,为乡村振兴注入新活力

五村五策,共绘乡村振兴齐鲁样板新图景

黄河三角洲的盐碱地上,王道村以“党支部领办合作社”书写增收答卷。5000亩流转土地建成现代农业产业园,20台套农机设备实现“全程机械化+综合农事”服务,亩产效益提升10%,年为集体增收150万元。村民人均分红从2021年的2600元增至2024年的3100元,东海滩涂5000亩养殖池与3万亩盐田的开发,更让“靠海吃海”的村民享受到80%的滩涂分红。

泰山脚下的小津口村,“党支部领办合作社+电商”模式让茶香远播。2800亩茶园依托山东农业大学专家团队,实现智能喷灌、生态防虫等技术全覆盖。2017年搭上电商快车后,2024年单年线上销售茶叶1.6吨,创收48万元。从鲜叶采摘到深加工,从实体门店到云端销售,“津口女儿茶”的全产业链条带动千余名茶农增收,老人们免费体检的笑脸成了最暖的民生注脚。

博山区八陡镇东顶村用“党支部+公司+合作社”模式唤醒古村活力。300余年历史的八陡老街变身文旅打卡地,年接待游客超30万人次,综合营收180万元;鑫鼎创业园入驻38家企业,年为集体增收140万元,提供1000余个就业岗位。宋代古窑遗址与现代陶艺工坊交相辉映,“共富工坊”整合17个村的特色产品,让文化传承与经济发展同频共振。

山亭区凫城镇马头村的合作社里,金银花与光伏板共沐阳光。170亩流转土地上,“金银花采摘区”“智慧大棚种植区”错落有致,12种特色果蔬错峰上市。光伏整村汇流项目利用闲置空间发电创收,村民大食堂2元老年餐暖胃更暖心。尽管曾面临疫情销售难题,但“统一技术+统一销售”的模式仍让合作社成为村民稳定的“增收站”。

临池镇大房村的艾草加工车间里,返乡大学生与500余名村民共筑产业链。政府200万专项资金撬动社会资本,建成3200平方米深加工产业园,与山东中医药大学合作研发的深蓝色艾草精油填补国内空白。村民居家加工艾草制品,年增收1 - 2万元,周边四村集体年获数十万元收益,“大学生+村集体+农户”的模式让乡土创业充满青春活力。

青年智慧,为乡村振兴注入新活力

作为薛暮桥先生的后学,调研团学子们不仅深入观察,更力求贡献青年方案。他们提炼了“支部强核、能人带动、技术赋能、闭环反哺”的合作社发展四维模型,针对性地提出了政策建议,旨在为合作社的可持续发展提供学理支撑和路径参考。

“乡村振兴不是抽象的概念,它藏在合作社的分红账本里,藏在老人幸福院的笑容里,更藏在每一位乡村带头人的坚守与创新里。”调研团队长贾玺钰总结道,“我们将把这篇写在大地上的论文继续写下去,让薛暮桥先生的调研精神在新时代焕发新光彩。”

“乡村振兴不是抽象的概念,它藏在合作社的分红账本里,藏在老人幸福院的笑容里,更藏在每一位乡村带头人的坚守与创新里。”调研团队长贾玺钰总结道,“我们将把这篇写在大地上的论文继续写下去,让薛暮桥先生的调研精神在新时代焕发新光彩。”

- 来源:山东大学经济学院薛无止境 桥韵经传齐鲁乡村振兴调研团

- 发布时间:2025-08-25 阅读:

社会实践活动推荐

- 长安大学人文学院“上郡非遗传薪火,普语衔绿助振兴”暑期社会实践圆满结束

- 长安大学人文学院“上郡非遗传薪火,普语衔绿助振兴”暑期社会实践队于8月13日至18日走进陕西榆林,领悟红色精神,见证非遗新生,感悟

- 08-25 关注:0

- 山大学子深入齐鲁六村解码乡村振兴,党支部领办合作社成共富“金钥匙”

- 08-25 关注:2

- 医者筑梦实践队伍家台行 茶香中的体验与服务里的热忱

- 医者筑梦实践队伍家台行:茶香中的体验与服务里的热忱

- 08-24 关注:11

- 湖北医药学院医者筑梦实践队走访基层

- 湖北医药学院医者筑梦实践队走访基层:定向培养模式赋能青春医者

- 08-24 关注:10

- 医者筑梦宣恩行 以陪伴为炬,照亮童真与初心

- 医者筑梦宣恩行 以陪伴为炬,照亮童真与初心

- 08-24 关注:8

- 扫一扫 分享悦读 ➤

- 扫码可以分享到微信 qq朋友圈

社会实践活动热点