大学生新闻网,大学生新闻发布平台

渠水奔流润青山,精神永续振乡村——湘潭大学学子赴安阳市林州市社会实践纪行

为深入理解红旗渠精神的内涵与时代价值,湘潭大学公共管理学院学子赴安阳市林州市社会实践团于2025年8月15日赴河南省林州市红旗渠开展实地调研与学习。本次实践以“渠水奔流润青山,精神永续振乡村”为主题,通过走访红旗渠纪念馆、青年洞等核心地点,感悟艰苦奋斗的历史,探寻精神传承的当代路径。

(团队成员及相关负责人员、村支书合照,程琪摄)

一、红旗渠纪念馆:叩问历史,感悟精神之源

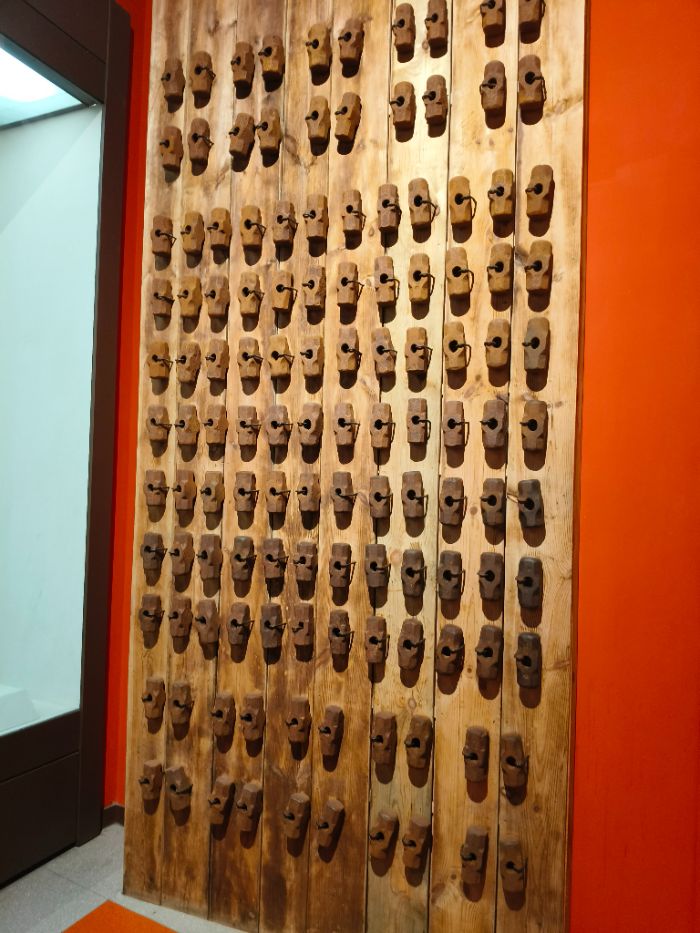

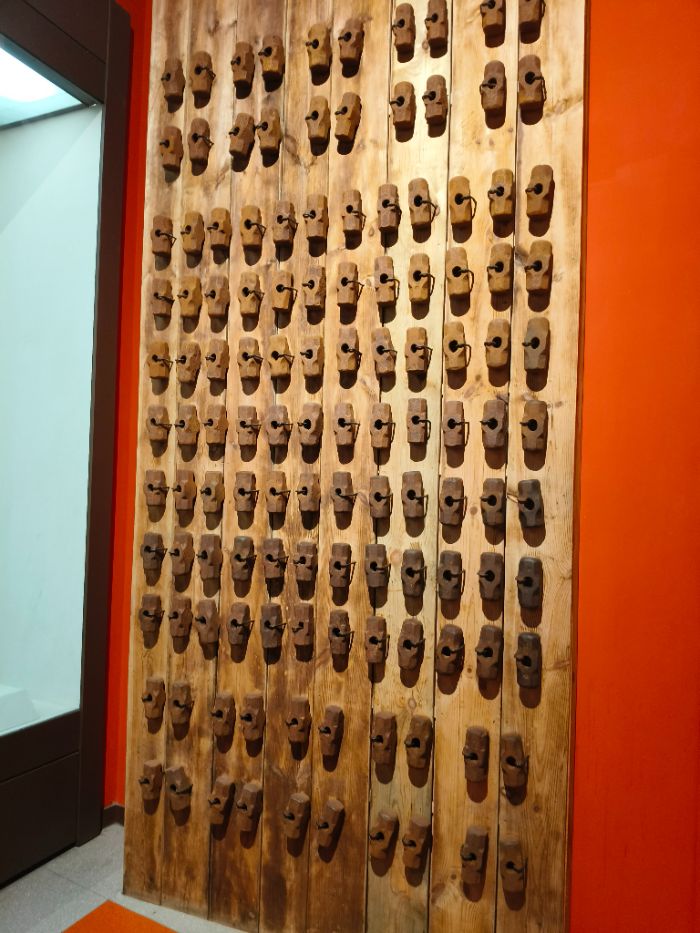

实践团首站抵达红旗渠纪念馆。在陈列厅中,队员们通过大量实物、影像和文献资料,系统了解了红旗渠修建的历史背景、工程难题与英雄事迹。一幅幅老照片展现了杨贵书记带领林县人民勘测设计的场景,一件件锈迹斑斑的工具无声诉说着“千军万马战太行”的艰辛。泛黄的食堂生活制度张贴在墙,“定量分餐、节约用粮”的字迹虽淡,却仍能想见当年修渠人在艰苦条件下恪守纪律、共克时艰的模样;玻璃展柜里,锈迹斑斑的烧水壶壶底积着岁月的茶垢,壶嘴似还留着当年为凿渠人递过温水的温度;一旁的测量仪刻度早已模糊,却曾精准丈量过太行山脉的沟壑起伏,为“人工天河”划定走向;而散落陈列的钎锤、钢钎、镐头和刃口等工具布满磨损的痕迹,每一道都凝结着修渠人“一锤一钎凿大山”的坚韧——这些带着生活烟火与劳动印记的物件,没有惊天动地的壮阔,却以最朴素的姿态,将当年修渠人的日常与坚守,静静呈现在眼前,让“自力更生、艰苦创业”的精神,变得可触、可感、可忆。

(修渠时的食堂生活制度及水壶、瓢等生活用具,贺燕摄) (修渠人民使用过的锤头,贺燕摄)

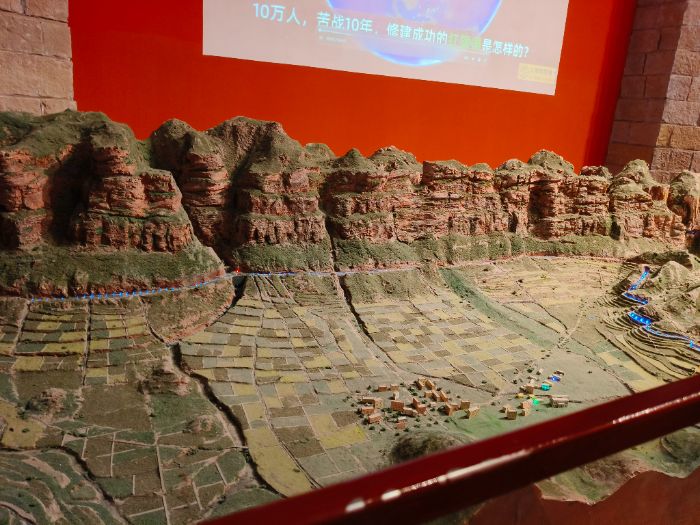

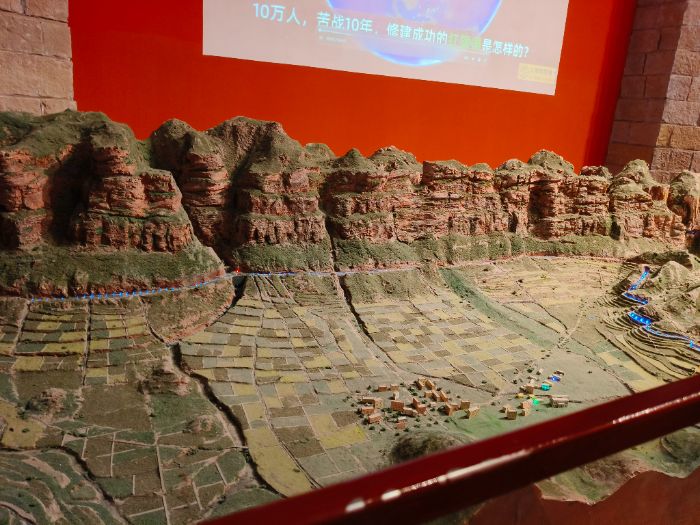

(修渠人民使用过的锄头、铲子等劳动工具,贺燕摄) (红旗渠水利系统微观模型,贺燕摄)

二、青年洞:触摸绝壁天河,体会青春担当

随后,团队徒步前往红旗渠标志性工程——青年洞。这段长达600多米的隧洞完全由青年突击队在坚硬的石英岩上手工开凿而成。行走在渠岸上,脚下是百丈悬崖,耳边是潺潺水声。今日之红旗渠,其意义早已超越单纯的水利设施,成为一座跨越时空、映照时代的精神丰碑。当实践团成员亲手触摸当年钎凿锤击的痕迹,感知的不仅是石壁的冰凉和“山硬硬不过决心,困难吓不倒英雄”的豪情,更是一种为子孙计、为长远谋的宏大格局与历史担当。洞口的纪念墙镌刻着三百多名青年队员的名字,他们以“宁愿苦干不愿苦熬”的精神,用一年半时间打通了这条“希望之洞”,成为红旗渠工程中青年力量的关键象征。

(青年洞,程琪摄)

三、访谈修渠亲历者:聆听口述历史,激活集体记忆

实践团成员专程拜访了曾参与修渠的王爷爷。老人目光炯炯,言语朴实却掷地有声:“那时候饿啃干粮、渴饮漳河水,大家只有一个念头——绝不让后代再受缺水之苦!”在他的讲述中,那段激情燃烧的岁月重现眼前:没有现代化机械,就组成“铁姑娘队”与男队员一同抡锤掌钎;缺乏精密仪器,便靠打算盘完成复杂测量;为保障工程推进,百姓纷纷捐出家中门板、铁锅支援建设……一桩桩感人事迹,将“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神,深深镌刻进历史脉络与集体记忆。队员们一边记录一边追问,从他朴实的语言中还原出那段激情燃烧的岁月,也更加理解了“无私奉献”并非抽象概念,而是一代人的真实生命实践。

(团队成员在村支书的带领下拜访当年的修渠老人王爷爷,程琪摄)

每一代人都要攀登属于自己的“太行山”,也都需要传承那种劈开万重山的决心与勇气。此次林州之行,使红旗渠精神从书本上的抽象概念,转化为可触摸、可感知、可践行的现实力量。

归来途中,实践团围绕一系列问题展开深入研讨:红旗渠精神如何进一步赋能现代乡村治理?红色文化资源与产业振兴应如何深度融合?这些追问,既是本次调研的逻辑延伸,亦是青年一代对于时代命题的主动回应。正如当年修渠人以热血为墨、以山河为卷,书写了震撼世界的历史奇迹,新时代的中国青年,也必将秉承这份精神遗产,勇赴“山海”——将“艰苦奋斗”融入科研攻关的持久坚守,将“团结协作”注入社会服务的广泛实践,以“无私奉献”照亮基层治理的细微角落,在新的征程上续写红旗渠精神更加辉煌的时代篇章。

(团队成员及相关负责人员、村支书合照,程琪摄)

一、红旗渠纪念馆:叩问历史,感悟精神之源

实践团首站抵达红旗渠纪念馆。在陈列厅中,队员们通过大量实物、影像和文献资料,系统了解了红旗渠修建的历史背景、工程难题与英雄事迹。一幅幅老照片展现了杨贵书记带领林县人民勘测设计的场景,一件件锈迹斑斑的工具无声诉说着“千军万马战太行”的艰辛。泛黄的食堂生活制度张贴在墙,“定量分餐、节约用粮”的字迹虽淡,却仍能想见当年修渠人在艰苦条件下恪守纪律、共克时艰的模样;玻璃展柜里,锈迹斑斑的烧水壶壶底积着岁月的茶垢,壶嘴似还留着当年为凿渠人递过温水的温度;一旁的测量仪刻度早已模糊,却曾精准丈量过太行山脉的沟壑起伏,为“人工天河”划定走向;而散落陈列的钎锤、钢钎、镐头和刃口等工具布满磨损的痕迹,每一道都凝结着修渠人“一锤一钎凿大山”的坚韧——这些带着生活烟火与劳动印记的物件,没有惊天动地的壮阔,却以最朴素的姿态,将当年修渠人的日常与坚守,静静呈现在眼前,让“自力更生、艰苦创业”的精神,变得可触、可感、可忆。

(修渠时的食堂生活制度及水壶、瓢等生活用具,贺燕摄) (修渠人民使用过的锤头,贺燕摄)

(修渠人民使用过的锄头、铲子等劳动工具,贺燕摄) (红旗渠水利系统微观模型,贺燕摄)

二、青年洞:触摸绝壁天河,体会青春担当

随后,团队徒步前往红旗渠标志性工程——青年洞。这段长达600多米的隧洞完全由青年突击队在坚硬的石英岩上手工开凿而成。行走在渠岸上,脚下是百丈悬崖,耳边是潺潺水声。今日之红旗渠,其意义早已超越单纯的水利设施,成为一座跨越时空、映照时代的精神丰碑。当实践团成员亲手触摸当年钎凿锤击的痕迹,感知的不仅是石壁的冰凉和“山硬硬不过决心,困难吓不倒英雄”的豪情,更是一种为子孙计、为长远谋的宏大格局与历史担当。洞口的纪念墙镌刻着三百多名青年队员的名字,他们以“宁愿苦干不愿苦熬”的精神,用一年半时间打通了这条“希望之洞”,成为红旗渠工程中青年力量的关键象征。

(青年洞,程琪摄)

三、访谈修渠亲历者:聆听口述历史,激活集体记忆

实践团成员专程拜访了曾参与修渠的王爷爷。老人目光炯炯,言语朴实却掷地有声:“那时候饿啃干粮、渴饮漳河水,大家只有一个念头——绝不让后代再受缺水之苦!”在他的讲述中,那段激情燃烧的岁月重现眼前:没有现代化机械,就组成“铁姑娘队”与男队员一同抡锤掌钎;缺乏精密仪器,便靠打算盘完成复杂测量;为保障工程推进,百姓纷纷捐出家中门板、铁锅支援建设……一桩桩感人事迹,将“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神,深深镌刻进历史脉络与集体记忆。队员们一边记录一边追问,从他朴实的语言中还原出那段激情燃烧的岁月,也更加理解了“无私奉献”并非抽象概念,而是一代人的真实生命实践。

(团队成员在村支书的带领下拜访当年的修渠老人王爷爷,程琪摄)

每一代人都要攀登属于自己的“太行山”,也都需要传承那种劈开万重山的决心与勇气。此次林州之行,使红旗渠精神从书本上的抽象概念,转化为可触摸、可感知、可践行的现实力量。

归来途中,实践团围绕一系列问题展开深入研讨:红旗渠精神如何进一步赋能现代乡村治理?红色文化资源与产业振兴应如何深度融合?这些追问,既是本次调研的逻辑延伸,亦是青年一代对于时代命题的主动回应。正如当年修渠人以热血为墨、以山河为卷,书写了震撼世界的历史奇迹,新时代的中国青年,也必将秉承这份精神遗产,勇赴“山海”——将“艰苦奋斗”融入科研攻关的持久坚守,将“团结协作”注入社会服务的广泛实践,以“无私奉献”照亮基层治理的细微角落,在新的征程上续写红旗渠精神更加辉煌的时代篇章。

- 来源:张苏芳

- 发布时间:2025-08-23 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

三下乡推荐

- 湖北汽车工业学院:电池分类点燃科学兴趣,做好分类从我做起

- 7月7日,湖北汽车工业学院“源和一队”大学生志愿者走进武汉市东西湖区园博社区,开展“电池科普启新章,能源知识润心田”主题能源课堂

- 08-23 关注:1

- 湖北汽车工业学院:“源和”力量助电池,分类知识人人知

- 湖北汽车工业学院“源和”暑期社会实践队于7月上旬赴武汉开展了为期八天的社会实践活动。由12名学生组成的团队围绕“调研电池认知,普

- 08-23 关注:1

- 湖北汽车工业学院:“源和”力量系新能——动力电池回收产业链中的创新齿轮与人文纽带

- 湖北汽车工业学院源和暑期社会实践团聚焦动力电池回收产业,深入武汉理工通宇、格林美、嘉晨电子等企业,开展技术调研与社区科普活动。

- 08-23 关注:0

- 萤火振乡,山“海”共明——“情系乌蒙,麦浪青年振兴队”赴云南大田村开展乡村振兴服

- 2025年7月8日至18日,成都外国语学院“情系乌蒙,麦浪青年振兴队”(以下简称“实践队”)共13名师生赴云南昭通彝良县海子镇大田村

- 08-23 关注:3

- 源和团队走进通宇新源,开启新能源动力探索之旅

- 2025年7月8日,湖北汽车工业学院源和锂电池产业暑期社会实践团队赴武汉理工通宇新能源动力有限公司开展调研学习。团队成员深入企业产品

- 08-23 关注:2

三下乡热点