大学生新闻网,大学生新闻发布平台

河海学子社区践水科普赋能青少成长

七月的颐和路社区暑意盎然,活动室里的欢笑声却比盛夏更热烈。2025年7月7日——7月16日,“声悦星辰·言传水韵”志愿服务团队在南京颐和路社区开展的“一泓水影润童真,万象新知剧中生”科普夏令营在此温情落幕。实践团成员以情景剧为纽带,将艺术实践与科普教育、水文化传承相融合,为社区青少年打造了一场“在创作中探索,在表演中成长”的暑期盛宴,用青春力量践行“三下乡”社会实践初心。

图为小朋友们进行四格画创作演绎。李凌云供图

基础阶段以“兴趣激活”为核心,通过“词语接龙话生活”“声音模仿秀”等破冰活动,快速拉近与青少年的距离;为激发学生们的兴趣,实践团成员用通俗语言讲解情景剧“角色、场景、冲突”三大要素,结合“雨滴落窗”“河流叮咚”等生活化案例,帮助青少年建立艺术认知。“妙语生花,声情并茂”课程通过创新引入“四格画角色塑造”课程讲解,学生们用画笔勾勒“拯救小河的小精灵”“节水小卫士”等角色,并为画作配上台词,让抽象情感表达变得可触可感。

进阶阶段聚焦“能力提升”:“一格一语,绘见童心”课程中,青少年以“日常趣事”“水环境保护”为主题创作四格画,再以小组为单位将画作转化为情景剧片段——有的小组设计“社区水管维修”剧情,有的演绎“小鱼守护家园”故事,在“画—说—演”的转化中锻炼逻辑思维与团队协作;“声动童想,剧绘生活”课程则通过无实物表演、简易道具模拟,指导青少年优化角色互动与情节呈现,实践团成员逐组调整表演节奏,确保每个孩子都能参与其中。

图为小朋友们情景剧创作演绎。李凌云供图

创作与展示阶段注重“成果落地”:实践团成员引导青少年完善剧本细节,补充角色内心独白与冲突升级情节,最终形成6部完整原创剧本;7月16日“童梦绽放,水韵成章”汇报演出中,青少年身着自制道具,生动呈现《节水小卫士》《小河的悄悄话》等作品,台下家长与社区居民纷纷拍照记录,现场掌声不断。

图为夏令营结营展示。李凌云供图

“孩子现在在家主动关紧水龙头,还说要当‘家庭节水监督员’!”社区居民刘女士的反馈,正是活动“科普+艺术”融合成效的生动体现。此次活动不仅让青少年感受艺术魅力,更将水生态文明理念植入心中,实现“美育育人”与“科普传知”的双重目标。

图为实践团成员带领同学们进行水利模型实践。苏月萌供图

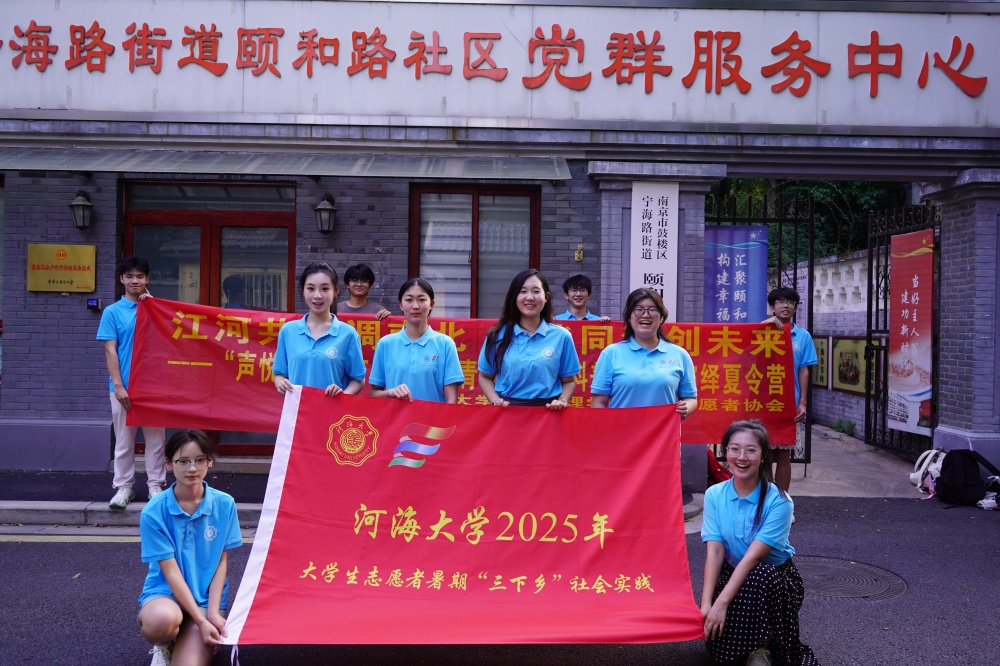

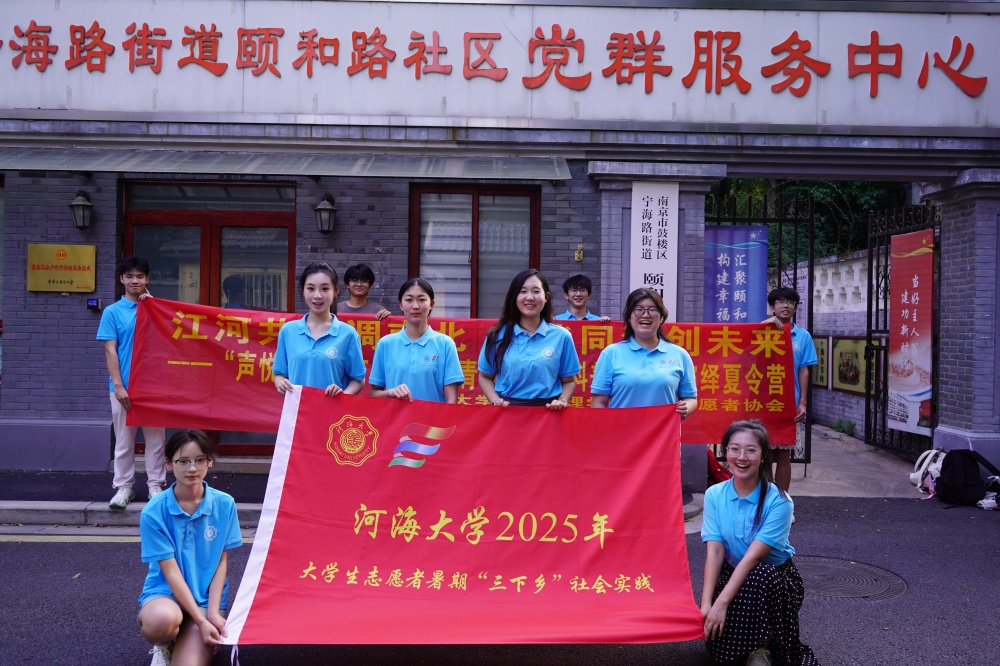

图为团队成员合影。李美烨供图

青春的脚步从不停歇,服务的征程永无止境。未来,“声悦星辰·言传水韵”志愿服务团队将继续以“三下乡”为纽带,让更多青年学子带着学科优势扎根基层,把课堂搬到社区巷陌、田间地头,用脚步丈量大地,用行动诠释担当。在生态保护的一线、文化传承的现场、乡村振兴的前沿,让青春力量与基层需求同频共振,让实践之花在服务群众的沃土上持续绽放,书写更多“接地气、有温度、见实效”的青春答卷!(通讯员李美烨)

以剧为桥:多维度课程解锁成长新体验

“老师,我想把家里节水的小事写成剧本!”开营首日的“童声初启,自在如风”课堂上,五年级的李同学举着笔记本兴奋地说。为培养青少年文学表达、情感理解、舞台表现力与团队协作能力,引导青少年以艺术视角观察生活、表达思想,切实提升审美与人文素养,助力全面发展。夏令营以“剧启童心,艺绘成长”为主题,实践团摒弃传统说教模式,通过创新“启蒙—进阶—创作—展示”的完整课程链,让艺术教育落地生根。

图为小朋友们进行四格画创作演绎。李凌云供图

基础阶段以“兴趣激活”为核心,通过“词语接龙话生活”“声音模仿秀”等破冰活动,快速拉近与青少年的距离;为激发学生们的兴趣,实践团成员用通俗语言讲解情景剧“角色、场景、冲突”三大要素,结合“雨滴落窗”“河流叮咚”等生活化案例,帮助青少年建立艺术认知。“妙语生花,声情并茂”课程通过创新引入“四格画角色塑造”课程讲解,学生们用画笔勾勒“拯救小河的小精灵”“节水小卫士”等角色,并为画作配上台词,让抽象情感表达变得可触可感。

进阶阶段聚焦“能力提升”:“一格一语,绘见童心”课程中,青少年以“日常趣事”“水环境保护”为主题创作四格画,再以小组为单位将画作转化为情景剧片段——有的小组设计“社区水管维修”剧情,有的演绎“小鱼守护家园”故事,在“画—说—演”的转化中锻炼逻辑思维与团队协作;“声动童想,剧绘生活”课程则通过无实物表演、简易道具模拟,指导青少年优化角色互动与情节呈现,实践团成员逐组调整表演节奏,确保每个孩子都能参与其中。

图为小朋友们情景剧创作演绎。李凌云供图

创作与展示阶段注重“成果落地”:实践团成员引导青少年完善剧本细节,补充角色内心独白与冲突升级情节,最终形成6部完整原创剧本;7月16日“童梦绽放,水韵成章”汇报演出中,青少年身着自制道具,生动呈现《节水小卫士》《小河的悄悄话》等作品,台下家长与社区居民纷纷拍照记录,现场掌声不断。

图为夏令营结营展示。李凌云供图

水韵融情:校地特色点亮科普新内核

作为以水利为特色的高校,实践团将“水文化”巧妙融入夏令营全程,让科普教育更具河海辨识度。剧本创作环节,实践团成员结合专业知识设计引导方向:通过播放节水公益短片、讲解身边节水案例,启发青少年将“一水多用”“雨水回收”等理念融入剧情;实景排练时,实践团成员结合专业特色利用蓝色卡纸、透明纱巾搭建“河流”“雨滴”布景,搭配流水音效,让“水元素”可视化呈现;结营前,志愿者还为青少年发放节水宣传手册,鼓励他们成为家庭与社区的“节水宣传员”。“孩子现在在家主动关紧水龙头,还说要当‘家庭节水监督员’!”社区居民刘女士的反馈,正是活动“科普+艺术”融合成效的生动体现。此次活动不仅让青少年感受艺术魅力,更将水生态文明理念植入心中,实现“美育育人”与“科普传知”的双重目标。

图为实践团成员带领同学们进行水利模型实践。苏月萌供图

实践育人:校地联动拓宽成长新路径

作为河海大学“三下乡”社会实践的重要组成部分,此次科普夏令营既是学校深化“美育浸润”行动的具体实践,也是校地协同推进素质教育的有益探索。活动通过“高校资源下沉社区”的模式,有效弥补了暑期社区美育资源不足的短板,累计服务社区青少年超120人次,产出原创剧本6部、四格画作品30余幅,获得颐和路社区居委会的高度认可。“未来,我们将继续发挥高校学科优势与青年志愿力量,把‘情景剧科普’模式推广到更多社区,让艺术赋能成长,让知识点亮童心。”实践团负责人表示。

图为团队成员合影。李美烨供图

青春的脚步从不停歇,服务的征程永无止境。未来,“声悦星辰·言传水韵”志愿服务团队将继续以“三下乡”为纽带,让更多青年学子带着学科优势扎根基层,把课堂搬到社区巷陌、田间地头,用脚步丈量大地,用行动诠释担当。在生态保护的一线、文化传承的现场、乡村振兴的前沿,让青春力量与基层需求同频共振,让实践之花在服务群众的沃土上持续绽放,书写更多“接地气、有温度、见实效”的青春答卷!(通讯员李美烨)

- 来源:河海大学公管院“声悦星辰·言传水韵”志愿服务团队

- 发布时间:2025-08-25 阅读:

三下乡推荐

- 桂航学子深入王力中学开展资助政策宣讲与社会实践——以政策之光点亮乡村教育未来

- 2025年8月25日,桂林航天工业学院机电工程学院“桂航星火照文乡,资助春风润学途”暑期社会实践团队一行10人,赴广西玉林市博白县亚山

- 08-26 关注:1

- 皖西学院“红土新芽,青耕力行”实践团圆满完成2025“井冈情,中国梦”暑期实践季活动

- 8月2日,皖西学院该实践团在全国青少年井冈山革命传统教育基地,参加2025“井冈情·中国梦”暑期实践季(第五期)结业式。结业式上,基

- 08-26 关注:0

- 五谷凝香承粮脉,蒸馏酿技传非遗

- 南京财经大学新闻与文化传播学院古运新声团队来到宿迁洋河,探访国家级非遗蒸馏酒传统酿造技艺传承人周新虎。

- 08-26 关注:0

- 运河千载流文脉,宿迁非遗续新声

- 南京财经大学新闻与文化传播学院的同学暑期来到宿迁进行非遗调研。

- 08-26 关注:0

- 长安大学博士团赴焦岱中学开展科普活动

- 为激发乡村青少年科学兴趣,普及材料科学前沿知识,弘扬科学精神,长安大学材料科学与工程学院“红芯先锋·材启新智”博士团暑期社会实

- 08-26 关注:0

- 扫一扫 分享悦读 ➤

- 扫码可以分享到微信 qq朋友圈

三下乡热点