大学生新闻网,大学生新闻发布平台

探寻非遗根脉,传承文化薪火——信阳师范大学“遗”脉相承实践团河南非遗调研纪实

- 来源:信阳师范大学历史文化学院“遗”脉相承实践团

- 发布时间:2025-09-09 阅读:

探寻非遗根脉,传承文化薪火

——信阳师范大学“遗”脉相承实践团河南非遗调研纪实

——信阳师范大学“遗”脉相承实践团河南非遗调研纪实

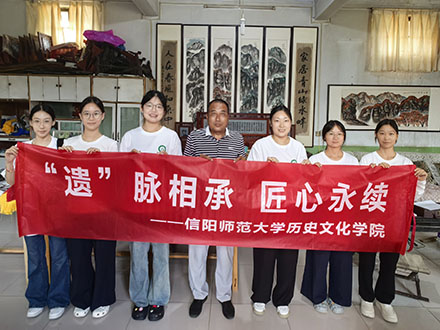

非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要载体,是民族精神与智慧的结晶。近年来,国家高度重视非遗保护与传承,党的二十大报告明确提出“加大文物和文化遗产保护力度,加强城乡建设中历史文化保护传承”,为新时代非遗锚定航向。在此背景下,信阳师范大学历史文化学院2023级历史学专业杨晅沂、孟家伊、董申慧、张美佳、江新莹、刘炎六名同学组成“遗”脉相承实践团,聚焦河南省非物质文化遗产保护与传承课题,深入洛阳瀍河回族区,新乡辉县市、获嘉县,开封朱仙镇、顺河回族区等地,通过深度访谈、实地观察、影像记录、亲身体验等方式,系统调研五地非物质文化遗产的历史渊源、制作工艺与传承现状,在历史与当下、守正与创新的交汇处,探寻中原非遗的当代表达。

一、洛阳河洛古陶器:与泥土对话,续千年窑火

在洛阳河洛文化保护区,实践团走访了古陶器艺术馆及董强峰老师的工作室。作为河洛工匠、河南省工艺美术大师、古陶器第十九代传承人的董强峰,复刻了众多国家级文物,其作品在国内外多地展出。

在洛阳河洛文化保护区,实践团走访了古陶器艺术馆及董强峰老师的工作室。作为河洛工匠、河南省工艺美术大师、古陶器第十九代传承人的董强峰,复刻了众多国家级文物,其作品在国内外多地展出。

一进入工作室,团队成员最先感受到的是工作室的炎热,汗水浸透衣背,但挡不住泥土在指尖升华。董老师说“做陶器时会沉浸其中,整个过程是和泥土对话,感受泥土的温度。”这番话道出了创作的真谛和匠心最本真的状态。在没有空调的工作室里,即便酷暑难耐,他也能全然忘却冷热,“专注时可能忘了做饭、忘了接孩子,整个世界只剩下陶器”。这种对技艺的虔诚,让实践团成员深受触动。在采访过程中,团队成员了解到,陶器的制作对温度、湿度极为敏感,细微变化都可能改变成品状态,而董老师凭借数十年经验,将这份“敏感”转化为对作品的精准把控。

谈及传承,董老师坦言,年轻人多耐不住寂寞,大儿子不愿接手,小儿子将继续肩负传承使命。如今,董老师将守正创新落到实处,所开发的陶器文创产品深受市场青睐。不仅如此,他担任多所高校特聘教师,推动“非遗进校园、进社区”,让更多人感受古陶魅力。实践团成员也亲手体验了制陶过程,在泥土的塑形中,真切体会到与泥土对话的深意。

二、新乡辉县市石雕:刀刻石上魂,传承遇挑战

走进新乡辉县市焦得华老师的工作室,一幅幅精美的石雕作品映入眼帘,其中部分被焦裕禄纪念馆收藏。作为石雕第五代传承人,焦老师的技艺不仅源于家族传承,更得益于多方求学,他曾受教于著名画家窦宪敏,功底深厚。

“现在石雕面临的最大问题是宣传、销售和传承。”焦老师直言,学艺需十年打底,年轻人耐不住寂寞,他面临着无人可教,作品无处可卖的情况。尽管困难重重,焦老师仍坚持创新,与时俱进,结合时代主题创作作品,如国风哪吒、纪念抗日胜利80周年等题材。团队成员也表示,将通过新媒体助力宣传,让更多人了解这门“以刀为笔,以石为纸”的传统技艺。

焦老师介绍,石雕创作需先勾线再细刻,阴刻、阳刻、浅线雕等多种技法结合,稍有不慎便会前功尽弃。在参观完焦老师的作品后,团队成员在老师的指导下上手体验,更加深刻理解了这份技艺的难度,感受到“纸上得来终觉浅”,看似简单的线条,实则需要精准的力度与长期的积淀。

三、新乡获嘉县花馍:指尖生繁花,技艺新表达

来到了有“花馍之乡”美誉的新乡获嘉县,实践团见到了当地花馍传承人刘小晶老师。刘老师的作品曾登上央视春晚,让这门融合了饮食与艺术的传统技艺广为人知。“健康是底线,创新是生命”刘老师将传统枣花馍不断创新,推出可在各类场合使用的新式花馍,虽然最初不被他人看好,但好在她始终坚持,凭借对温度、力度的精准把控,天然食材调制的色彩与灵动造型,才让我们看到民俗文化的鲜活生命力。

“有人愿意去做,有人愿意去学,花馍能被看见,这就是最好的传承,就像你们今天坐在这里。”刘老师的话道出传承的核心。她还深知“非遗不是一个人的事情,我觉得我有义务有责任去做。”所以她在花馍大赛中特意融入全县各区非遗元素,以花馍为载体集中展示,既扬花馍之名,也为其他非遗“搭台”。

谈及困境,她直言不讳:花馍制作耗时长、学习难度大,年轻人多不愿坚守,年长传承者又缺乏创新,青黄不接的问题愈发凸显。为让花馍“活”下去,刘老师积极探索创新路径。她已在小学开设花馍娃娃社,“这个过程算是播种,不能让他们忘了老传统”;计划下一步走进高职高专,“让年轻人多一条就业途径,也让花馍有更多可能性”。随后实践团成员亲手体验,真切体会到看似简单的花瓣造型,实则需要反复练习才能拿捏到位。正是这份匠心与创新,让获嘉花馍在时代变迁中始终散发着独特魅力。

四、开封朱仙镇木版年画:版刻千年韵,创新续新篇

开封朱仙镇是中国木版年画的四大发源地之一,实践团走访了万同老店,与第四代传承人张连生老师深入交流。作为第一批国家级非遗项目,朱仙镇木版年画的传承与发展,始终牵动着张家人的心。

开封朱仙镇是中国木版年画的四大发源地之一,实践团走访了万同老店,与第四代传承人张连生老师深入交流。作为第一批国家级非遗项目,朱仙镇木版年画的传承与发展,始终牵动着张家人的心。

在欣赏店内四大长卷(《水浒人物壹佰零捌图》《经络循行图》《十二生肖图》《朱仙镇木版年画》)与各类年画后后,张老对实践团成员说“我和儿子说,,国家这么支持非遗,我们一定要做点贡献。”张老师的话语朴实而坚定。如今,其儿子、孙子均投身传承,家族三代同框的“接力赛”让传统与潮流握手。

“我们保持一年一创新,留住老传统,也跟上新时代。”张老师介绍,其孙女张一利用互联网开展宣传,并担任木版年画教育衍生产品设计组成员,推动文创开发。实践团还在店内看到,除传统门神题材外,还有创新性的十二生肖年画——这是2018年由张老之子张继中创作,曾获木板年画比赛金奖。实践团成员体验了拓印过程,在纸张与木版的接触中,触摸到千年年画的温度。

五、开封顺河回族区汴绣:一针藏万象,传承盼新人

在开封汴绣厂,实践团见到了第三代刺绣技艺骨干王玲老师。“一针一线可画万物”,王老师的话在展厅里的作品中得到印证——从《清明上河图》的恢弘场景到人物肖像的细腻表情,每一件都栩栩如生。

在开封汴绣厂,实践团见到了第三代刺绣技艺骨干王玲老师。“一针一线可画万物”,王老师的话在展厅里的作品中得到印证——从《清明上河图》的恢弘场景到人物肖像的细腻表情,每一件都栩栩如生。

汴绣以淡雅、细致、逼真著称,要求针脚排紧、无缝隙。实践团成员尝试刺绣后方知慢工出细活,即便是简单的线条,也需极高的专注力,稍有偏差便会影响整体效果。王老师介绍,上世纪50年代建厂以来,技艺不断精进,针法从20多种发展到40多种。

然而,传承困境同样存在。“国有厂自负盈亏,年轻人嫌收入低、坐功苦,最难的是让心静下来””王老师坦言。面对这样的现状,汴绣厂除了师徒相传外,还通过“双师培训”与高校合作,让工艺美术专业教师掌握刺绣技艺,再传递给专业学生。汴绣厂相信只要有人愿意来,汴绣就不会断。实践团成员表示,将助力推广汴绣宣传,让这门“指尖上的艺术”被更多人看见。

结语:守正创新,让非遗“活”在当下

此次实践中,“遗”脉相承实践团跨越河南多地,从古陶石雕的厚重到汴绣的细腻,从木版年画的民俗韵味到花馍的生活气息,每一项非遗都承载着地域文化基因与民族记忆。传承人们或坚守家族技艺,或推动跨界创新,在坚守与突破中寻找非遗的当代坐标。

实践团成员深刻认识到,非遗的保护不仅是技艺的传递,更是文化自信的彰显。目前,团队正结合调研成果设计非遗特色IP人物,希望通过年轻化表达让非遗“破圈”。未来,他们将继续探索,让千年文脉在新时代焕发生机,真正实现“遗”脉相承,薪火永续。

此次实践中,“遗”脉相承实践团跨越河南多地,从古陶石雕的厚重到汴绣的细腻,从木版年画的民俗韵味到花馍的生活气息,每一项非遗都承载着地域文化基因与民族记忆。传承人们或坚守家族技艺,或推动跨界创新,在坚守与突破中寻找非遗的当代坐标。

实践团成员深刻认识到,非遗的保护不仅是技艺的传递,更是文化自信的彰显。目前,团队正结合调研成果设计非遗特色IP人物,希望通过年轻化表达让非遗“破圈”。未来,他们将继续探索,让千年文脉在新时代焕发生机,真正实现“遗”脉相承,薪火永续。

三下乡推荐

- 踏访皖地乡村,延续文脉薪传

- 09-08

- 扫一扫 分享悦读 ➤

- 扫码可以分享到微信 qq朋友圈

三下乡热点